機械製品が運転状態にあるときの振動を実稼働振動といいます。ここでは、エンジンやモータなどが単体で回転しているときの実稼働振動を解析シミュレーション(FEM)で再現することを前提とした場合の計測のポイントについてご紹介します。

起振力の次数成分

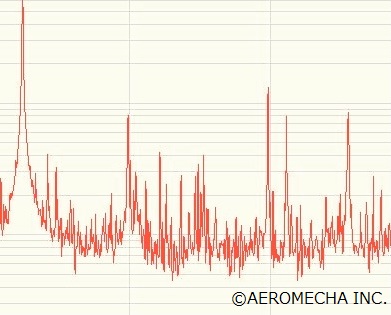

実稼働振動の波形は、横軸が周波数、縦軸が振動振幅レベルのグラフです。(Figure 5.1)エンジンやモータなど回転機械が運転状態にあるときの実稼働振動は、回転起振力による振動に加え、部品の振動やノイズなどが混在し、その波形はとても複雑になります。そこで、FEMで再現する際は、計測されたいくつもの振動ピークから再現しようとするピークを選別することが重要になります。起振力により形成される振動ピークは、その次数成分(起振力周波数)の数だけ存在し、回転数の変化に同期して周波数が変化します。そこで、ある回転数の実測データを見て、起振力の次数成分でピーク振動が現れていることを確認します。

共振点

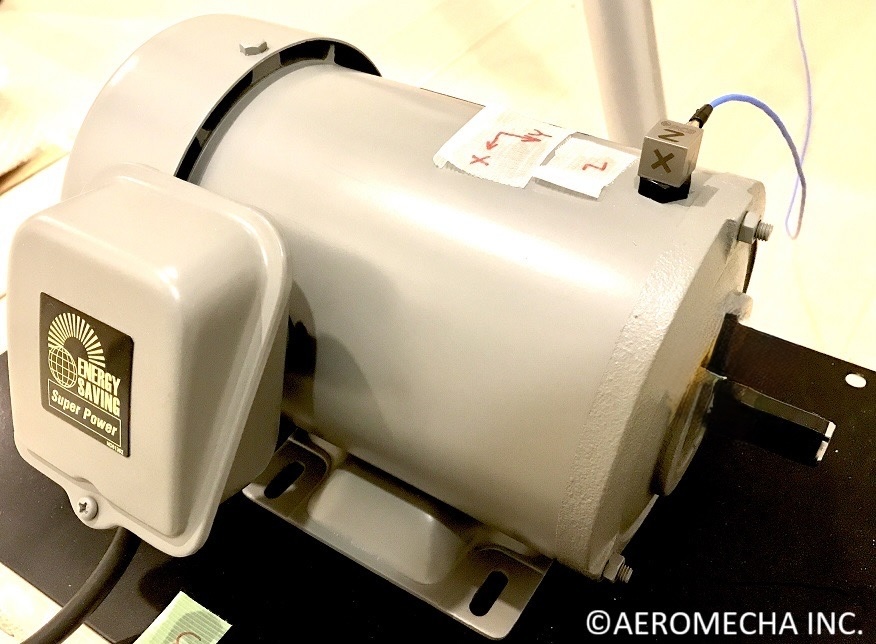

起振力の次数成分以外にも大きなピーク振動が現れる場合は、そのピーク形成要因を探す必要が生じます。たとえばFigure 5.2のような三相モータの場合、モータハウジング(モータケース)には電源ボックスが装着されており、これが計測対象周波数域に共振点を持っている場合は振動レベルが増大します。このような場合は、ハンマリングにより共振周波数を確認するのが近道です。実稼働振動の再現を目的とした計測においては、このようなローカル共振をあらかじめ予想して、ハンマリングにより共振点をチェックしておくと、ピークの選別作業をスムースに進めることができます。