試験データの精度向上

NX Nastranで振動解析(シミュレーション)を行う場合、正しいモデル化を行えば実機振動(実測値=試験データ)を高い精度で再現することができます。しかし、複数の部品で構成された構造物に関しては、解析結果(シミュレーション)が実測値を精度良く再現しない場合があります。原因は多くの場合、実機が持つ部品結合部の非線形性やそれによる試験データの精度低下にあります。解析精度向上を目的に行うモデルコリレーションを前提に試験のポイントをご紹介します。

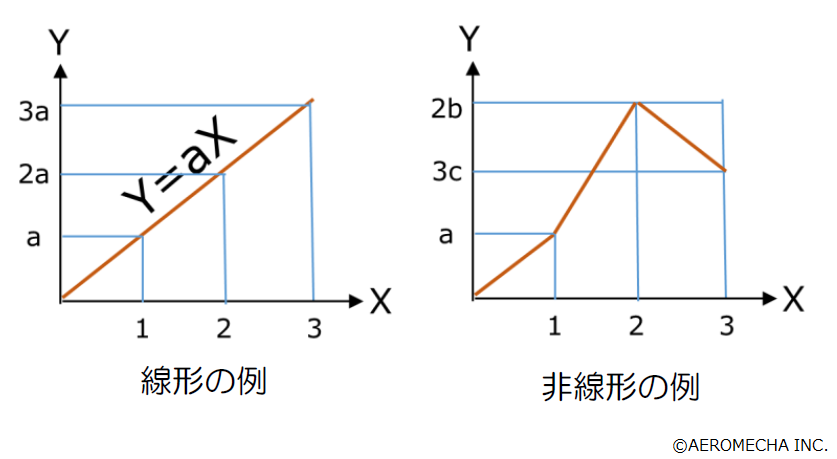

モデルコリレーションは試験データを衝(ショウ)に行いますが、もし、再現しようとする試験データの精度が低い場合、コリレーション精度も低下します。試験データの精度とは具体的には「線形性の高さ」、即ちどれくらい非線形性を抑えたデータ計測ができるかによって決まります。一般的な振動解析(理論計算)は線形を前提としているため、非線形性の強い実測値は元来再現できません。解析精度を向上させるためには、線形性良好な試験データを得ることがはじめの一歩となります。

供試体の前処理

試験データの線形性を向上させるためには、供試体の持つ非線形性をできる限り無くしておくことが大切になります。たとえば部品結合部の接触・非接触があいまいな個所や局所的に大きな振幅を伴う箇所などはハンマリング試験の伝達関数の精度を低下させ、それにより不明瞭な固有モード(実験モーダル解析結果)が抽出されてしまうため、あらかじめ可能な限り対策を講じておきます。ハンマリング試験はそれ自体とてもシンプルな手法ではありますが、供試体の前処理状態によっては結果が大きく変動するという特徴があります。