部材結合部の剛性と減衰

FEMを使った振動解析において、シミュレーション結果が実測値(実験値)との間に誤差を生じる要因のひとつに部材結合部の剛性と減衰があります。板と板が重なって溶接されている個所やボルト結合されている箇所は、どうしても剛性や減衰が計算通りにならないことが多く、実機の共振周波数を再現しないことがあります。

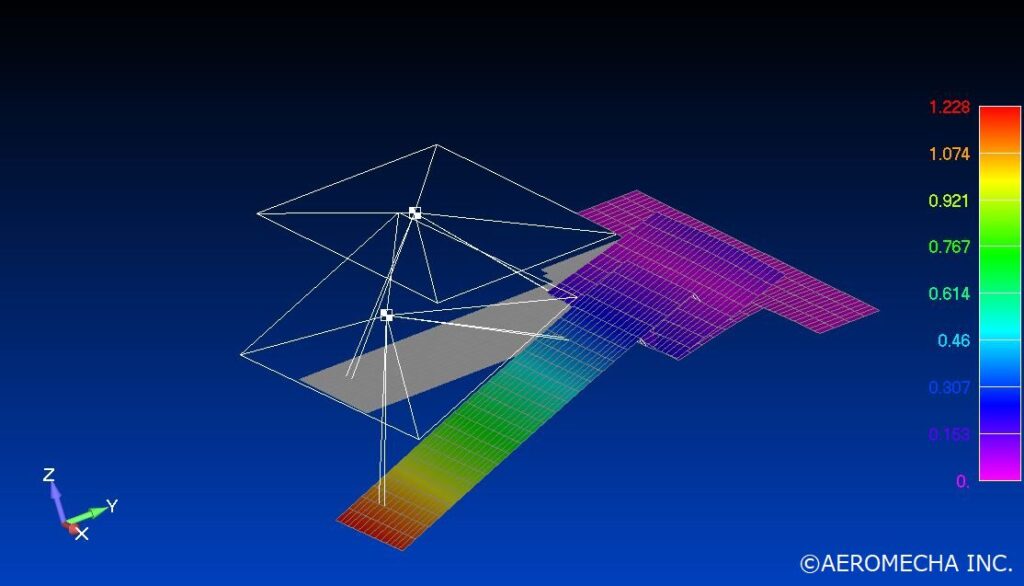

たとえば、Figure 3.1のような3つの板が溶接とボルト結合によりアッセンブリされた構造の右側端部を完全固定したときに現れる曲げモードについてみてみます。

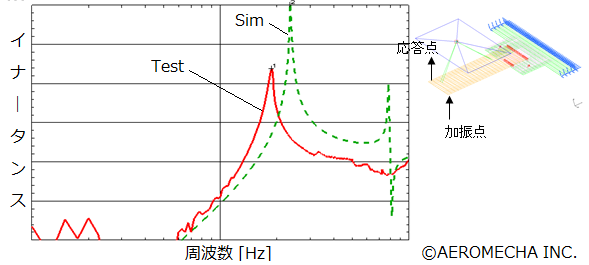

板の左端部を面外方向へ加振したときの同じく左側端部の面外方向の周波数応答を算出すると、伝達関数に大きな曲げモードのピークが現れます。赤色の実測値(Test)に対し、緑色の解析(Sim)はピーク周波数が高周波側へずれています。(Figure 3.2)

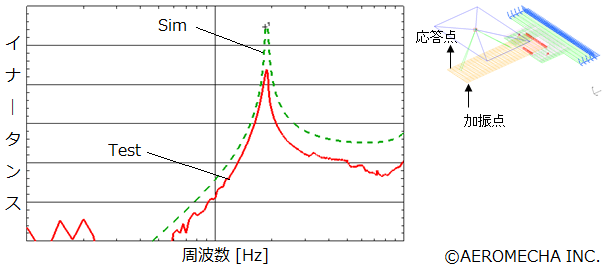

そこで、部材結合部の剛性を見直して再度計算すると伝達関数のピーク周波数が低下して実測値と一致するようになります。(Figure 3.3)ピークゲインの差異が残っていますので、あとは減衰を見直すことでほぼ実測値と同じ伝達関数となります。

このように、全系の伝達関数は部材結合部の剛性と減衰をハンマリング試験結果をもとに同定することにより再現されます。実際の開発現場では、実機が存在する現行の構造で試験と解析を行って、そこから得られる知見を開発中の製品のFEMモデルに反映することで、精度の良いシミュレーションが可能となります。ひと手間かかってしまいますが、設計に反映することを前提としたシミュレーションは、このようなプロセスを経て行われることが望まれます。